A lo Sean Connery sólo se vive una vez

Bulevar

08/11/2020 07:00 am

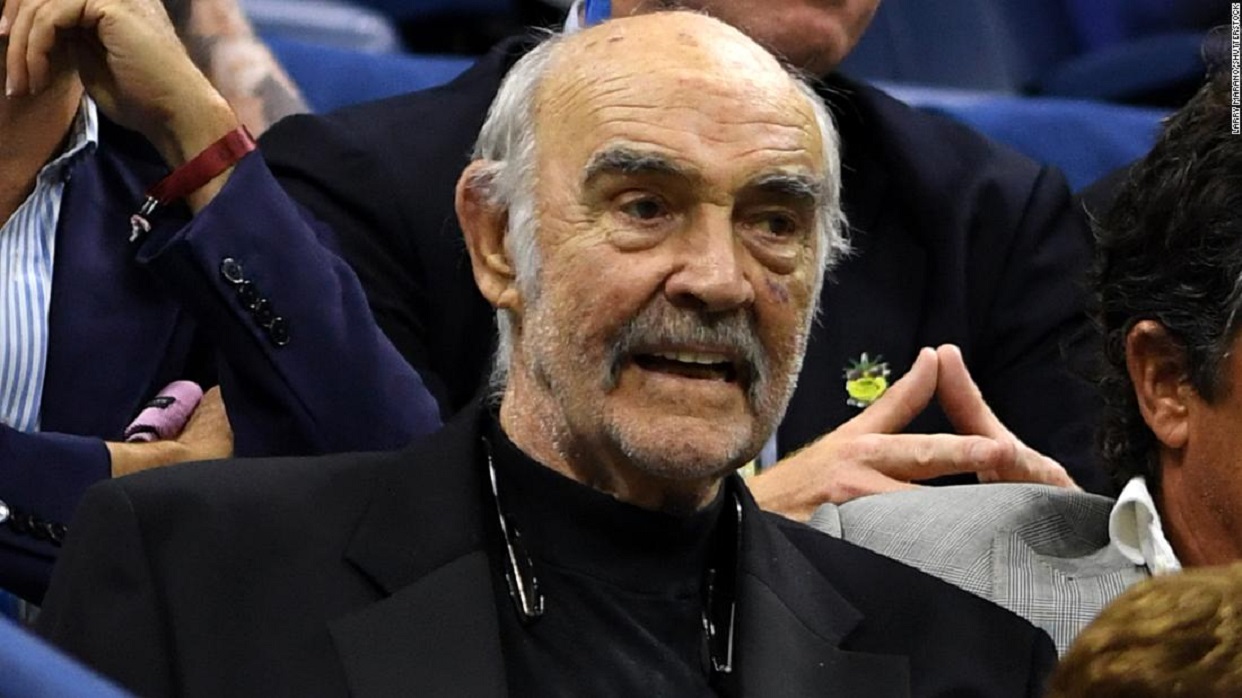

El escocés con mejor cuerpo, el que derretiría todos los hielos, hace mutis. El cine despide a un seductor metido en los papeles, al primer y mejor Bond

Relacionadas

Le importaría un rábano que en el mítico universo del cine se urdiera un consenso en torno a la espectacularidad de sus cejas: espesas, arqueadas, marco de su mirada penetrante. Su hoja de vida, que antes de ser actor abarca de todo, repartidor de leche, socorrista, futbolista, soldado de la Royal Navy y hasta pulidor de ataúdes, incluye otro desempeño que sin duda arrima puntos al mingo de su atractivo tan devastadoramente viril: fue modelo de desnudos para los alumnos de la Escuela de Artes de Edimburgo; cabe imaginar que ya no sería por el par de cejas.

Suerte de broche de oro en el arco de su celebrada condición cautivadora, frisando los 60, en 1989, la revista People lo catapulta como el hombre vivo más sexi del planeta. El gesto lo animaría, apenas, a encogerse de hombros: “No creo que haya muchos hombres muertos que sean sexis”, sonreiría socarrón (como sólo él). Sean Connery, un diamante acaso en bruto y casi eterno, de temperamento recio y voluntarioso, y en la cúspide por esfuerzo propio, habría sido un caso singular de guapura masculina prolongada. Tanto que al lado de la hermosa Catherine Zeta-Jones en la película La emboscada (1999) saldría más que airoso como galán, por encima de los esquemas estereotipados del cine comercial. En realidad fue un subversivo de los cánones: calvo, canoso, patas de gallo y tan apetitoso.

¿Pero y es que la belleza, asunto que atañe a cirujanos plásticos y a cada vanidoso que en el mundo hay, a poetas, músicos o pintores y a Umberto Eco y a la filósofa María Elena Ramos, que en su exquisito trabajo El libro de la belleza intenta asirla y definirla, puede ser, además de alegría para los ojos y condición inexplicable que extasía de gozo, incluso el alma ¿medida de algo? ¿no es más bien una cualidad imposible ella misma de medir a la vez que condición aleatoria que deriva en injusto privilegio? En el caso del actor se trata de un adorno innato, sin acicalamientos ni afeites, que alimentaría fantasías y acaso ayudó a su imagen, en el siglo de la imagen; no desmerecer su tenacidad.

Harían maridaje más bien su gracia tan natural con el carácter refunfuñón que se asomaba —que ni pintado en el papel ¡de papá! del otro cofrade del club de los seductores, Harrison Ford, en Indiana Jones y la última cruzada 1989— haciendo un enigmático juego de espejos: sí soy rudo, sí soy risueño que se expresaría en su fascinadora gestualidad. Pendulará entre ambos extremos. No es u previsible John Wayne, ay no, aquel macarthista del pum pum pum; y tampoco evocará al romántico Rodolfo Valentino. Habría sido un hombretón y que nadie se desmaye. Acompaña el conjunto una voz espesa, empañada, que parece mordisquear.

Inasible en el catálogo, podría decirse que su apostura es menos manifiesta o evidente que la de Brad Pitt. No es angélico. Pero sí perfecto para los gustos de María Félix. La eterna Doña Bárbara dijo una vez que le perdonaba a una mujer tener alma de hombre pero nunca a un hombre tener alma de mujer y ¡zas! completó la frase con un disparo inesperado. “…como Carlos Fuentes”. Daniel Craig, menos rabiosamente apuesto que su colega de James Bond, y tan hechicero, haría una estelar sinopsis: “El ingenio y encanto que lució en la pantalla podían medirse en megavatios: Sean Connery ayudó a crear el taquillazo moderno”

Nacionalista sin ambages —siempre dijo que soñaba con una Escocia independiente—, el escocés más tentador, el que habría sido grato saborear, el que declaró a bocajarro su apoyo al Partido Nacionalista de Escocia cuando fue nombrado caballero por la reina Isabel de Inglaterra, sería, pues, un hombre con un perfil de bajorrelieves. Para recibir la orden —la cual aceptó—, fue ataviado con su falta escocesa, el kilt. Fue caballero, sí, pero también hombre desprovisto de poses per sé. Thomas Sean Connery tuvo un origen modestísimo, al margen de tiquismiquis y linajes —la madre limpiadora y el padre camionero no pudieron sostener su educación y debió salir del cole— y autodidacta mantendrá por siempre ese aire experimentado de hombre corrido en siete plazas que atiza su magnetismo.

Paradojas mediante, el actor que ha estado intentando hacerse un nombre en el teatro alcanza la fama con un papel cinematográfico que además de que impone correr riesgos exige mundanidad y pericias en materia de protocolos; ataviado de traje negro y a la medida es su rol estrella: agente secreto al servicio de su majestad. Como en La rosa púrpura del Cairo, cuando la tentación de Mia Farrow salta de la pantalla a la realidad, por Bond, James Bond, habría sido nombrado caballero el protagonista que inicia en el cine la saga detectivesca basada en las novelas de Ian Fleming y quien es, según abrumadora mayoría, el mejor Bond de todos los tiempos. Acaso este aquiescencia sí le habría halagado.

Este intérprete de altura, que frisa el metro noventa —el tamaño no importa se defenderá con toda razón el muy atractivo Peter Dinklage de Juego de Tronos, 1.35 del suelo al cielo— haría las seis primeras pelis de la saga: Agente 007 contra el Dr. No (1962), Desde Rusia con amor (1963) James Bond contra Goldfinger (1964), Operación trueno (1965) 007: solo se vive dos veces (1967), Nunca digas nunca jamás y Los diamantes son eternos (1971) con la que batió record Guinness por ser el actor mejor pagado en la historia por un solo filme. Para que se perpetuara en la serie, los productores habrían querido conquistarlo con una oferta de 40 millones de dólares que —y esto sí es sexi— ¡donó todo a su fundación!, la Scottish Internationnal Educational Trust que apoya a la educación de los niños de pocos recursos.

Con méritos que su talante seductor no distraen, acaso producen redundancia, Sean Connery es, también, eso que llaman un histrión oscarizado: se hizo con la estatuilla como actor de reparto en su rol del investigador que da caza a Elliot Ness en Los intocables (1987); en la vitrina de casa pondría el premio junto a sus dos Baftas y tres globos de oro. Con 60 películas en su trayectoria, fue rey, elegante detective, caballero de la mesa redonda, aventurero en la saga de Robin Hood y trabajó con varios de los grandes: Sidmey Lumet, Brian de Palma y Alfred Hitchock (en Marnie la ladrona). En su dilatada carrera tuvieron cabida distintos géneros. Y con su sello personal, a la vez que versatilidad, se sostuvo.

Con un magnetismo sin gominas (Rodolfo Valentino), sin cigarrillos colgando en la comisura (Humprey Bogart), sin poses ni empaques, o aires de divo, tendrá una condición telúrica única. Menos dramático que Marlon Brando, menos cenital que Cary Grant y menos reverenciado que Sir Lawrence Olivier encarnó cada personaje con un estilo fuera de rótulos. Tenía una impronta genuina, una intuición innata, y por si no hubiera quedado claro, una masculinidad irresistible. Desde allí actuó. Orgánicamente.

Edimburgués de Fountainbridge, así bautizó a su productora de cine Fountaimbridge Films, el actor que también vemos en Asesinato en el Oriente Express (1974), El nombre de la rosa (1986), Los vengadores (1998) tuvo dos matrimonios: primero se casó con la actriz australiana Diane Cilento, con quien tuvo su único hijo, Jason, y de quien se divorció en 1973. Luego se casó, en 1975 y para siempre, con la artista francesa Micheline Roquebrune, hasta que la muerte los separó. En una foto reciente que circula por las redes le toma la mano como a una novia. Luego de que no despertara el pasado 31 de octubre ella diría que tuvieron una vida maravillosa, sin duda alguna la confirmación más expedita de su sexapeal.

Una mácula, sin embargo, deja sin aliento a sus seguidoras, cuando en una entrevista a Playboy dice que si no queda más remedio está bien propinarle un sopapo a la mujer. ¿Quéee? ¿Cóoomo? ¿Se supo que llegara a maltratar a alguna? ¿No desbarata esta frase toda la devoción de su feligresía? ¿Puede ser una bufonada algo así? Sin dar explicaciones al respecto falleció en Bahamas, retirado y con el avance de cierto desvarío mental, a los 90, este amante del golf. Su esposa diría que hubiera querido más tiempo a su lado pero aceptaba la realidad: ya enfermo debía descansar. Y anunció que organizará la familia una ceremonia privada para despedirle y hacerle un homenaje en su memoria cuando acabe el coronavirus.

Mito que nació el 25 de agosto de 1930, Sean Connery no confirmaría la leyenda urbana de que en un viaje a Venezuela, sentado en el Gran Café, ay, fue asaltado por un ladronzuelo que lo dejó sin cartera y sin papeles. Residente de la vida profunda, e instalado en el trópico, cerca del mar, en las Bahamas, ahora mismo, alguien en su nombre acaba de despedirlo, en alguna parte, juntando dos dedos y simulando que sopla la punta de un revolver humeante. Alguien dice “Fin”.